人々の安心・安全を陰で支える防犯カメラ。企業や個人宅を含め、日本国内に設置されている防犯カメラの台数は約500万台と推定されており、世界トップクラスの数を誇っています。

また、警察庁が発表している『安全・安心まちづくり推進要綱』には、「防犯灯、防犯カメラ、防犯ベル等安全・安心まちづくりの推進に必要な資機材の整備について、必要な措置を講じるよう努めること」などと明記されており、安全・安心なまちづくりのための防犯カメラの使用が推奨されています。

しかし、いざ防犯カメラを導入するとなると「どこに設置すればいいのだろう」「どんな機種を選べばいいのだろう」と悩むもの。

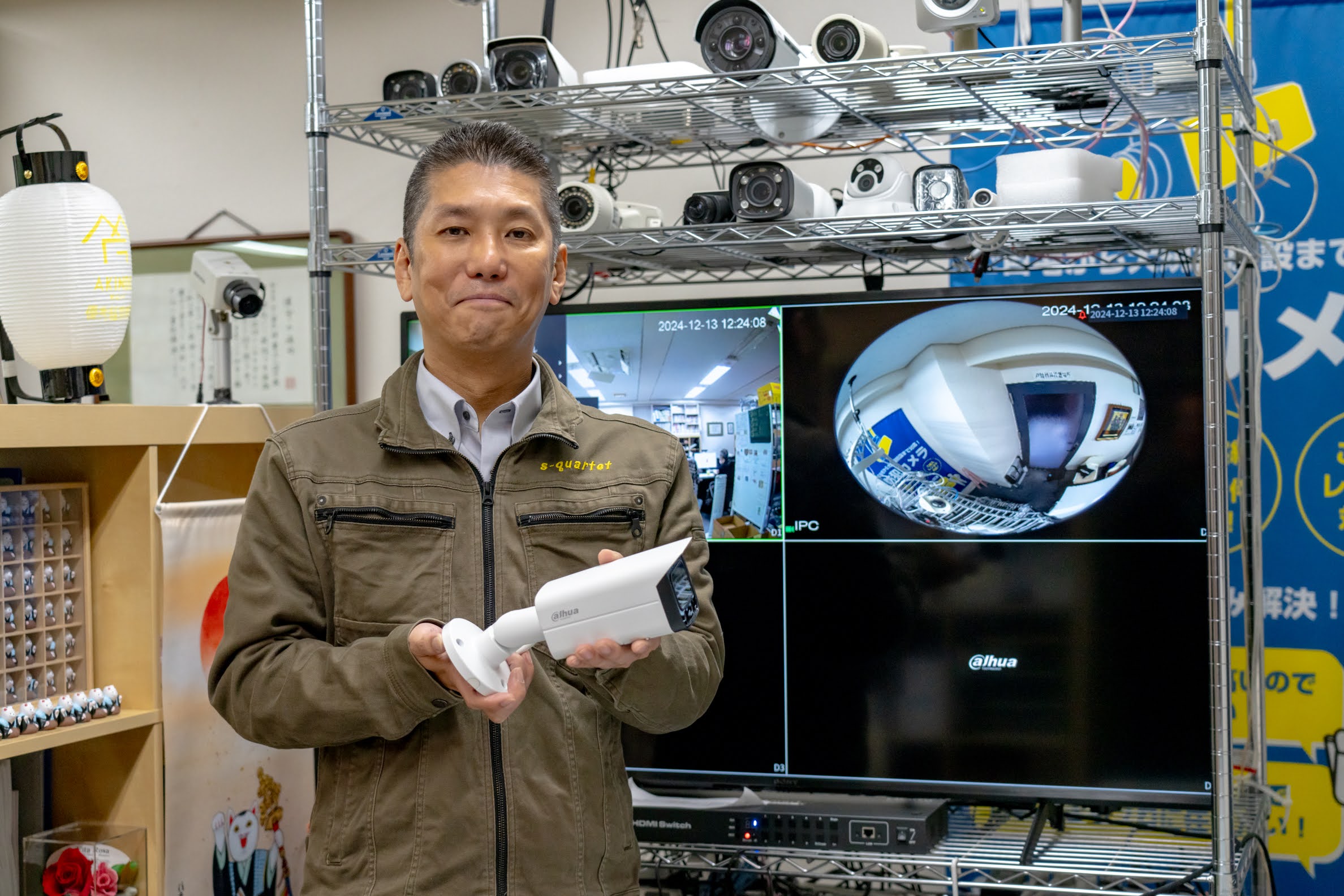

そこで今回は、防犯カメラの卸販売やシステム構築業務、レンタルサービスを展開する株式会社エス・カルテットの代表取締役 奈良原 暢幸(ならはら・のぶゆき)さんに防犯カメラの選び方について教えていただきました。

INDEX

ーーまず、防犯カメラを設置することでどのような効果が期待できるのか、教えてください。

奈良原さん:“トラブルの抑止力”としての効果にもっとも期待できます。防犯カメラを設置しただけでトラブルが減ったという事例が多々あるのです。また、トラブルが起きた際には映像として残せるため、早期解決にも寄与します。

ーー防犯カメラを設置する際に、考慮すべきポイントはありますか?

奈良原さん:大きく分けて“導入目的・設置場所”、“機種”、“保証・アフターサービス”の3つのポイントを押さえてもらえるといいと思います。

ーー1つ目の“導入目的・設置場所”について詳しく教えてください。

奈良原:防犯カメラのよくある導入目的としては、車両荒らしや強盗、泥棒、万引き、放火、不法投棄、いたずらの防止、不審者対策などが挙げられます。このようなトラブルが解決するまで、一時的に防犯カメラを導入したいという方もいれば、抑止力として長期間にわたって利用する方もいますね。

一時的に利用したい場合は、初期費用が抑えられ契約期間を自由に変更できるレンタルを、長期間の利用であれば割安になるため購入をおすすめします。ただし、機器を購入する場合は、設置やメンテナンスを自分で行わないといけない場合もあり、手間がかかります。防犯カメラの扱いに慣れていない場合はレンタルの方が気軽に導入できますね。

ーー“設置場所”についてはどうでしょうか?

奈良原さん:たとえば、車両荒らしや不法投棄などの防止が目的であれば、駐車場やゴミ捨て場などの屋外に設置することになりますし、万引きや泥棒の防止が目的であれば、レジ付近や建物の入り口などの屋内に設置することになります。どちらにしろ、基本的には高い位置につける場合がほとんどです。

ーー2つ目の“機種”についてはどのような点に留意するといいですか?

奈良原さん:ポイントはデザイン・スペック・接続方法・機能の4つです。防犯カメラのデザインはボックス型とドーム型の2種類があります。ボックス型は存在感があって目につきやすいため、トラブルの抑止力としての効果が高いです。ただし、レンズの方向がわかりやすく、やや撮影範囲が狭いために、死角を狙われやすいという欠点もありますね。

一方、ドーム型は目立ちにくいためオフィスや飲食店などの室内に設置するのに向いています。ただ、レンズが小さいものが多く、やや画質が劣る傾向があります。どちらがいいかは用途次第ですね。

棚に置かれているのがボックス型、上に取り付けてあるのがドーム型

棚に置かれているのがボックス型、上に取り付けてあるのがドーム型

ーーボックス型、ドーム型の双方にメリット、デメリットがあるのですね。スペックについてはどのような点をチェックすべきでしょうか?

奈良原さん:スペックは、防犯カメラとカメラレコーダーの両方を見てもらえるといいと思います。まず防犯カメラは、画素数や画角、シャッタースピードなどをチェックしましょう。画素数は基本的にどの機種を選んでも問題ないと思いますが、より鮮明な映像を撮りたい場合は画素数が高いものを選ぶ必要があります。

画角は、一般的には90度ぐらいあれば問題ありませんが、なかにはそれ以上のものや360度全体を撮ることができる機種もあります。想定している設置場所からどれくらいの範囲を写せればいいのかを考えて選んでもらえるといいですね。

また、高速道路の料金所のような動きの速いものの様子を撮影する場所に設置する場合は、あらかじめシャッタースピードを確認しておくと安心です。カメラレコーダーは、映像の保存期間がどれくらいなのかをチェックしておきましょう。およそ1ヶ月ぐらいの保存期間があれば、問題ないと思います。

ーー接続方法はどのような点を確認すればいいでしょうか?

奈良原さん:接続方法は機種によって有線か無線かの違いがあります。有線なら配線工事と電源工事が必要です。場合によっては、壁に穴をあけなければならないこともあります。無線はWi-Fiに接続して映像データを送信するため、Wi-Fi環境と映像を閲覧するための専用ディスプレイが必要です。場合によっては、電源工事を行わなければいけないこともあります。個人宅に設置したいなら、設置工事の必要ない据え置き型の防犯カメラを選んでもいいと思います。スペックはそこまで高くないですが、家庭で使うのであれば十分です。

ーー機能についてはいかがですか?

奈良原さん:必要な機能は用途によって変わってきます。たとえば、屋外に設置する場合は、防水・防塵・耐熱・耐寒などの機能がついた機種を選ぶといいでしょう。また、夜に撮影したい、音声も録音したい場合は、夜間撮影機能や録音機能が必要になります。

ーー3つ目の“保証・アフターサービス”についても教えてください。

奈良原さん:製品の保証期間、不具合時の対応、メーカー保証以外のサービスの有無を確認しておくといいと思います。弊社の製品に乗り換えをご検討してくれるお客様から「前の会社はなかなか修理に来てくれなかった」という声をよく聞きます。防犯カメラは365日24時間撮影し続けていないと、トラブルの抑止力としての効果が薄れてしまうのです。そのため、保証やアフターサービスの有無は重要な検討材料のひとつです。

ーー防犯カメラの導入を考える際は、見るべきポイントがたくさんあるのですね。

奈良原さん:導入目的と設置場所がある程度決まったら、一度プロに相談してみるといいですね。製品や接続方法などをあらかじめ決めていても、現地調査をしてみたら工事の関係で希望通りに設置できないことも多々あるからです。

ーーほかに、防犯カメラを選ぶうえで注意した方がいい点はありますか?

奈良原さん:「値段が高ければ間違いない」という考えを持たないように注意してほしいです。もちろん、予算があればあるほど高性能な機種を選べますが、オーバースペックになりがちです。それほど値段が高くなくても導入目的に見合うものがあるはずなので、できれば相見積もりをしていただけるといいと思います。

ーー話は変わりますが、保育園向けに園児の午睡チェックができる見守りカメラ『ベビモニ』も提供していますよね。いつ頃からサービスを開始したのでしょうか?

奈良原さん:2023年からです。卸し先企業のお客様である保育園から「午睡チェックができる防犯カメラを探している」と聞いたことがきっかけでした。当時「赤ちゃんがうつ伏せで寝ている間に死亡した」という事故がニュースになっていたので、その対策をしようとしていたそうです。そこで、弊社で見つけたのがベビモニで、代理店として販売をスタートしました。

ーーベビモニの特徴を教えてください。

奈良原さん:一番大きな特徴は、天井カメラであることです。午睡チェックができる製品はほかにもあるのですが、センサーを園児に取り付けなければいけない場合が多いんです。センサーの着脱、管理などは保育士の手間になります。一方、ベビモニは園児に取り付ける必要がなく、機器の管理もほとんど必要ありません。1台で10人ほどの園児を撮影でき、AIが園児の動きを判別します。

園児がうつ伏せになるか、寝ている位置から大きく移動するとタブレットアプリからアラートが鳴る仕組みです。また、5分ごとに寝ている向きを判別して、タブレットアプリに記録表を自動生成してくれ、編集、印刷もできます。園児の命を守ることができるのはもちろん、保育士の業務負担を減らせます。

ーーベビモニの導入の流れを教えてください。

奈良原さん:まずはトライアルで、導入を検討している保育園にカメラを仮設置し、動作確認をしてもらいます。その後、現地調査を行い問題なければ、見積もり、申し込みと進んでいきます。申し込み後は、設置工事、システム動作の調整などを行いますね。お問い合わせから利用開始まで約1週間から2週間かかります。

ーー導入したユーザーからはどのような反響がありますか?

奈良原さん:「監査対応が楽になった」という声が多いですね。導入前は保育士がおこなっていた業務をある程度自動化できるため、日々の仕事を効率化できるようです。あとは、タブレットアプリで操作ができることも好評です。スマホを触るのと同じように直感的に操作ができるため、IT機器を使うのに不慣れな方でも簡単に扱えます。

ーーベビモニの導入を検討しているユーザーにメッセージをお願いします。

奈良原さん:ベビモニを導入することで、保育士からも保護者からも選ばれる園に近づくと考えています。少子化で、かつ労働人口も減っている時代ですので、保育の質の向上と保育園の職場環境の改善が重要ですよね。その手段の一つとして、ベビモニを活用してもらえたら幸いです。

ーーベビモニのように防犯カメラと異業種の掛け合わせで、新たな取り組みも考えられそうですね。

奈良原さん:ベビモニもそうですが、AIを活用することで防犯カメラのまだ見ぬ可能性があると考えています。常にアンテナを張って、情報を追いかけていきたいです。

ーー奈良原さん、ありがとうございました。