日本の文化として広く知られ、世界的に人気を誇る“まんが”。2023年におけるコミック市場の規模は、紙と電子を合わせて6,937億円にものぼると言われています。

古本のまんがを取り扱う店舗が少なかった時代に大型の古本屋を始めた、株式会社春うららかな書房。書籍の卸売り事業に転換してからは、全国のまんが喫茶の9割以上に書籍を卸すまでに成長しました。現在は、紙のまんが・雑誌の卸しだけではなく、タブレットでの読み放題サービスなど、次々と新しいことに取り組んでいます。

今回は、春うららかな書房の代表取締役社長・道下昌亮(みちした・まさあき)さんに、まんがの卸売りを始めた背景や新しいことに挑戦する心得などについてお話を伺いました。

INDEX

ーー貴社の事業内容を教えてください。

道下さん:まんが喫茶やコミックレンタル店、温浴施設などに、まんがや雑誌を提供する卸売り事業をメインに行っています。書籍の卸売り事業者として、全国の9割以上のまんが喫茶と取引をしています。また、タブレットと電子書籍のコンテンツを組み合わせた電子書籍事業や、ベビー用品や家電製品のレンタルをするシェアリングビジネスにも事業を拡大しているところです。

ーー創業時は、どのような事業をしていたのでしょうか?

道下さん:弊社は、1985年に福井県で古本屋からスタートしました。まんがを大量に扱う大型店は当時まだ珍しく、ほかにやっている会社もなかったため、売れ行きは好調でしたね。

ーー古本屋から卸売りに転換したきっかけは何ですか?

道下さん:古本屋の運営自体はうまくいっていたのですが、次第に競合店が増えてきて、「いずれ経営が厳しくなるだろう」という予感がありました。また、その当時、1万冊くらいの本を一括で買っていくお客様がいたんです。しかも、2か月に1回くらい来て、毎回店の棚のまんががごっそりなくなってしまうくらい買っていくんです。それだけの量を買ってどうするのかを聞いてみると、「喫茶店に売るんだ」と教えてくれました。この発想を真似て、まんが喫茶に卸売りをすることにしたのです。

そのころは、中古の漫画販売店は新刊を購入できない時代が長かったのですが、卸売業に転換したことで新刊も取り扱えるようになりました。

ーー貴社の強みも教えてください。

道下さん:何万冊というまとまった冊数を、受注をいただいてから用意する仕組みを整えています。製造業ではないので、在庫が揃っていない状況で受注して、それから揃えるというのは結構難しいことなんですよ。

ーーどのように在庫を揃えているのでしょうか?

道下さん:まんがには揃えやすいものと揃えにくいものがあり、弊社では “調達難易度”を独自に作ってリスト化しています。そのリストとお客様の要望を照らし合わせて、「これだったら揃えられます」という提案をするんです。たとえば、人気作で刷り部数が多いものは調達しやすいですが、古い長編作品は揃えにくい傾向にあります。続編もので、途中の1巻だけが入手困難な作品などもあるんです。弊社は書籍の卸売り35年以上で蓄積してきた独自の外部調達ルートなどもあり、現在は700万冊以上の在庫を確保しています。

ーーここからは、それぞれの事業についてお聞きしていきます。まず『スマートコミック』について教えてください。

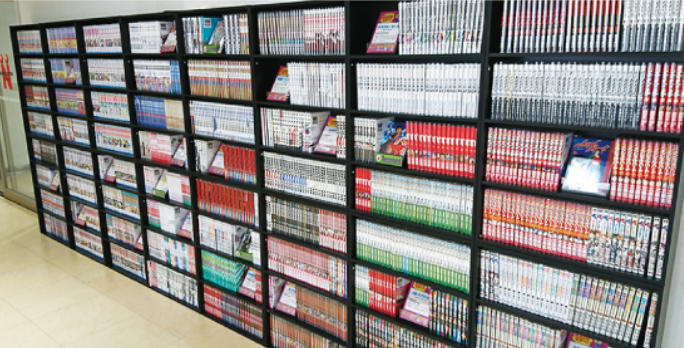

道下さん:温浴施設やビジネスホテル、カーディーラー、携帯ショップなどさまざまな店舗向けに、まんが・雑誌をレンタルで提供するサービスです。まんが喫茶をオープンするときは2〜3万冊のまんがが必要ですが、それよりも少ない1,000〜3,000冊くらいのパッケージでご利用いただけます。月額料金システムを採用しており、新刊の自動納品やまんがタイトルの入れ替え、盗難や破損によって抜けてしまった巻の補充にも対応しています。

ーー導入だけではなく、管理面もお任せできるんですね!

道下さん:各店舗、まんがを置ける量には限りがありますし、お客様はまんがの流行り廃りに詳しいわけではありません。何を下げて、何を追加すればいいかはわからないんですよね。そのため、プロである私たちにすべてお任せいただけるような仕組みにしています。

ーー貸し出し数が少ない場合、どのような作品を優先してレンタルしているのでしょうか?

道下さん:そのときに一番人気のある連載作品を優先しています。まんが雑誌の前のほうに掲載されているものが人気作なので、判断は割と簡単ですよ。また、ドラマ化や映画化された原作のまんがも優先的に入れるようにしています。

美容室向けのタブレットサービス

ーー次に美容室向けの『ビューン読み放題タブレット』について教えてください。美容室にまんが・雑誌を卸そうと考えたきっかけは何ですか?

道下さん:まんが喫茶のシェアが高くなってきたので、次の市場を開拓しようと思ったことがきっかけです。月額の取引額だけで言うと、まんが喫茶は10万円くらいですが、美容室は1万円ほどなんです。でも、店舗数は美容院のほうが100倍近く多いんですよね。

ーー店舗数が多いところにメリットを感じたんですね。

道下さん:はい。もともと電子書籍の利用を拡大したいと思って13年ほど前から模索していたのですが、何年も振るわなかったんです。ところが、コロナ禍でタブレットの需要が急激に伸びました。タブレットは使ったら拭き取ってクリーニングできるため、紙よりも清潔で安心感があると感じる方が増えたようです。

ーータブレットレンタルの具体的なサービス内容を教えてください。

道下さん:まんがを3万冊以上、雑誌は10,000誌以上の読み放題コンテンツを加えた状態のタブレットを貸し出しています。読み放題コンテンツには月額550円(税込)に加え、各タブレットの月額使用料金550円(税込)~が発生します。美容室のテーブルに1台ずつ置いてご利用いただくイメージです。

ーーかなり低価格ですね。

道下さん:弊社のお客様を対象にしたアンケートによれば、雑誌やまんがなどを紙で購入していたころにかかっていた費用はおよそ月額1万2,000円でした。一方、タブレットを導入していただくと、たとえば月額1,700円のものを5台揃えても月額8,500円で済み、コストカットになるんですよ。タブレットは3種類ご用意していますが、月額1,320円(税込)のものが一番人気です。iPadは性能がいいので、弊社としてはこちらを借りてほしいのですが、料金が高いためあまり出ませんね(笑)。

ーータブレットサービスの魅力を教えてください。

道下さん:コストカットにつながることはもちろんですが、弊社の読み放題サービスはまんがと雑誌両方が入っていることも強みです。他社のサービスは雑誌だけというところも多いので、まんがと雑誌から好きなものを選べるというのは魅力だと思っています。また、まんが・雑誌だけではなく、YouTubeを見たり、ネットサーフィンをするのにも使えますし、使用していないときはサイネージ広告としての利用もできます。幅広い使い方ができるところが、タブレットの魅力ですね。タブレットの貸し出しは、おかげさまで2万台を突破しました。

ーー貴社のもう一つのサービス『AQレント』についても教えてください。

道下さん:一般顧客向けのベビー用品レンタルと、主に法人向けの空気清浄機や加湿器・除湿器のレンタルを行うサービスです。書籍の卸売りやタブレットサービスに続く事業の柱がほしいと考え、始めました。

ーーベビー用品と空気清浄機を選んだ理由はありますか?

道下さん:ほかの商品も検討したのですが、ベビー用品と空気清浄機の需要の高さを感じて、この2つを選びました。とくにベビー用品については、高額な商品を買うことにためらいがあり、「試しに1度使ってみたい」と借りるお客様が多いです。さらに、ベビー用品は「旅行のときだけ使いたい」というニーズもあり、宿泊先に配送することもあります。配送が一番忙しいのがお盆と正月です。

AQレントで取り扱っているベビーカー

ーー『AQレント』も順調ですか?

道下さん:弊社はこれまでずっとBtoBで事業を行ってきたので、BtoCのベビー用品には苦戦しています。レンタル事業者としては、短期レンタルで往復運賃が何度も発生するものよりも、継続して長期で同じものを借りていただく方が収益が安定するのです。BtoBで貸し出しをしている加湿器や除湿器は使うシーズンが決まっているので、毎年その時期になると借りてくれることが多いですし、ずっと置きっぱなしで収益を出してくれます。一方、ベビー用品は短期レンタルが多く、唯一のBtoC商品なので、課題が多いのです。これからも模索しながら改善していきたいですね。

ーーこれまで多くの事業を手がけてきたと思いますが、事業を成功させる秘訣はなんだと思いますか?

道下さん:やはり訪問営業です。地道に1件ずつ直接足を運んで訪ね、実際にお客様に会うことが大事ですね。インターネットを活用することもありますが、あくまでも訪問営業がベースです。電話口で話すだけよりも、1回でも会ったお客様の方が契約が決まりやすいんです。法人営業で一番大切なのは、ひたすら人に会うことだと私は思っています。

ーー貴社は全国に展開していますが、営業活動はどのようにしているのですか?

道下さん:たとえば、「この3ヶ月は、この1都3県で営業する」と決めて、その地域に集中して取り組みます。このように地道な営業活動を行うことで、まんが喫茶の取引先も1万店舗まで増やすことができました。また、美容室向けの読み放題タブレットに関しては、独立した方や、店舗を移動した方が「前の店でも使っていたから」と、連絡・紹介してくれることも増えました。

温浴施設でスマートコミックとグリーンの導入事例

ーーでは、最後に今後の展望について教えてください。

道下さん:最近、『オフィスの緑化プロジェクト』としてフェイクグリーンの販売も始めました。現在は販売のみですが、今後はこちらもレンタルしていきたいと思っています。

ーーほかに検討していることはありますか?

道下さん:美容室もそうですが、タブレットは“待ち時間需要”があると思っています。たとえば、病院や健診会場の待合室にタブレットを置いてもらえれば、多くの方に使ってもらえるのではと。また、呼び出し機能などでタブレットをすでに導入している病院なら、追加で電子書籍を入れることもできるかもしれません。このように、タブレットに関しては今後ますます力を入れていきたいです。既存のお客様は紙のところが多いのですが、10年後には紙とデジタルが半々くらいになるといいですね。

ーー道下さん、ありがとうございました。