「スクリーン無呼吸症候群」をご存じでしょうか?パソコンやスマホを使っている間、呼吸が浅くなるという症状です。さまざまなデバイスに囲まれている現代において、多くの人がスクリーン無呼吸症候群になっており、生産性の低下や健康への悪影響が懸念されています。

そんなデバイス利用中の呼吸の浅さに注目し、改善する手段として注目されているのが、深呼吸を誘発する卓上型呼吸デバイス「シンコキュウ」です。開発者の三好賢聖さんは現役の研究者でありながら、自ら株式会社シンコキュウを立ち上げ、シンコキュウの実用化に取り組んでいます。

今回は、三好さんがシンコキュウを開発した経緯やその効果についてお話を伺いました。

INDEX

「昔からハリー・ポッターが大好きで、中学生の頃は、作品に登場する‟空飛ぶほうき”のような航空機を作りたいと思っていたんですよ」と語る三好さんは、東京大学の航空宇宙工学専攻に進学しました。しかし、航空宇宙工学専攻での研究はコンピュータ上での計算が多くを占め、三好さんが取り組みたいと思っていたこととは違ったといいます。

違和感を抱えながらキャリアを模索していたところ、美大に進んだ先輩から話を聞き、イギリスのロイヤル・カレッジ・オブ・アート(以下、「RCA」)の存在を知ります。RCAは、イギリスの大学評価機関であるクアクアレリ・シモンズ(QS)が毎年発表している『QS世界大学ランキング』のアート・デザイン分野で、10年連続世界1位に輝いている名門校です(2024年現在)。

RCAに進学した三好さんは、デザイン研究者としての道をスタートさせました。

「イギリスの生活は大変なことも多かったです。何ごともうまく動いている日本とは違うイギリスの生活に、カルチャーショックを受けましたね。たとえば、バスの行き先が急に変わって遠回りの路線になってしまうことも多々ありました」

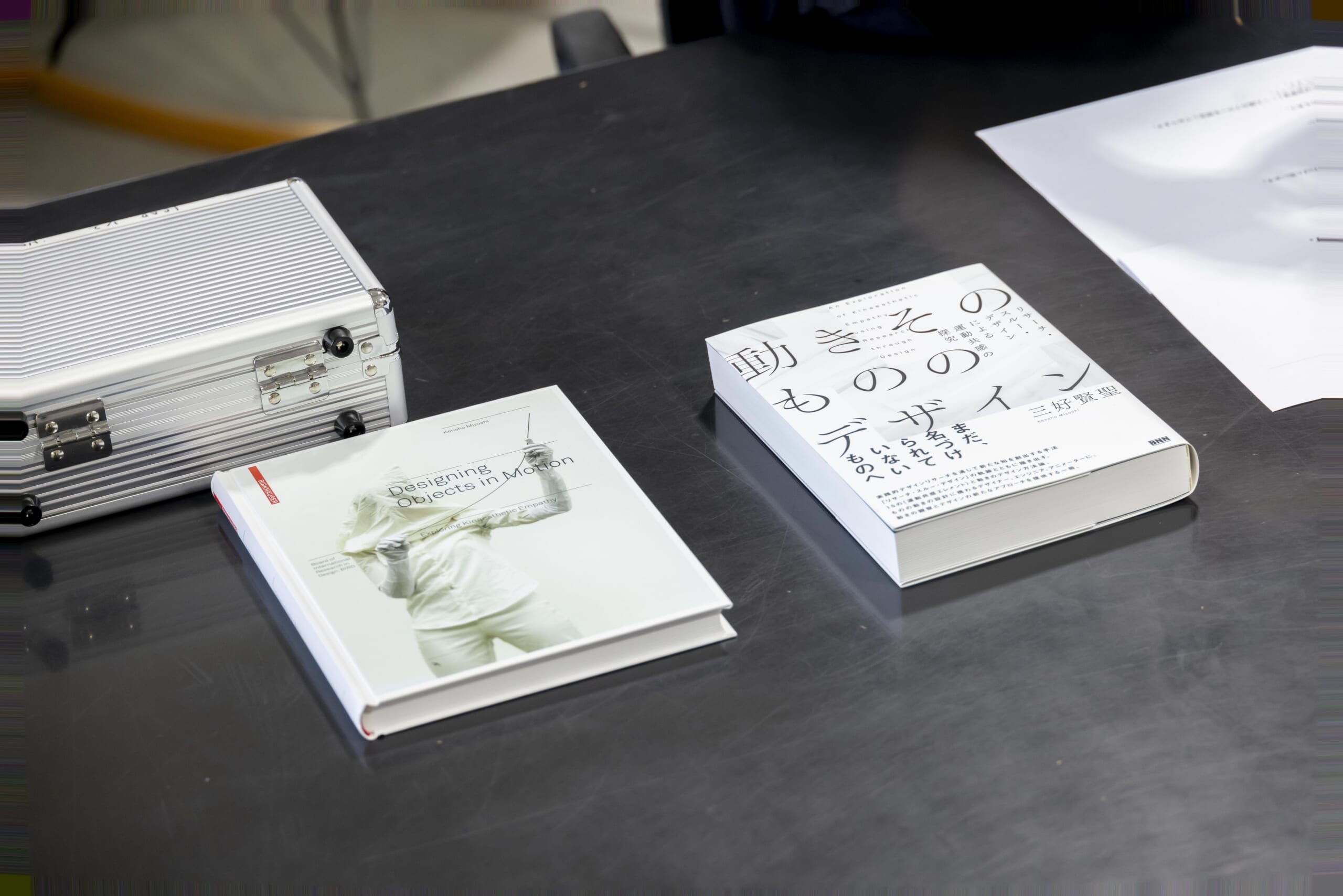

三好さんが出版した書籍

三好さんが出版した書籍

イギリス生活での苦労はあったものの、三好さんは研究者としての成果も上げていきました。研究テーマは「運動共感」。「運動共感」とは、人やものの運動を見たときに、観察者自身が体を動かしていないにもかかわらず、見た動きを擬似的に感じる現象を呼びます。たとえば、ものが倒れそうな様子を見ただけでも、自分も「おっとっと」と思ってしまうのも運動共感の一つです。

三好さんは自身の研究結果を学術的にまとめた書籍をスイスの出版社から発行。のちに、日本語で更にわかりやすく書き直した内容の『動きそのもののデザイン リサーチ・スルー・デザインによる運動共感の探究』(ビー・エヌ・エヌ)を出版しています。

そして、研究を続けてきた「運動共感」が、シンコキュウ制作の基盤となっているのです。

デザイン研究者である三好さんは、なぜ「呼吸」に注目したのでしょうか?きっかけとなる二つのエピソードがあります。

一つは、イギリスから帰国した後に発症した咳喘息。春になると花粉へのアレルギーによって咳が引き起こされ、止まらなくなってしまったそうです。深く呼吸をすると咳を引き起こすので、変に浅い呼吸をしなければならなかったり、咳をしすぎて肋骨を痛めたりしたこともあったほどでした。

「花粉が落ち着いた頃にようやく普段通りの呼吸ができるようになりました。今まで当たり前すぎて意識することすらなかった、たっぷり息を吸ったり吐いたりすること。そのありがたみを感じましたね。この経験から『呼吸の質』について意識するようになりました」

三好さんが呼吸を意識するようになった理由の二つ目は、コロナ禍で三好さんの妻がはじめたオンラインのマタニティヨガでした。ヨガのなかには体を動かすだけではなく、呼吸法を行う時間もありました。三好さんも妻と一緒に参加するようになり、深呼吸の大切さに気づいたといいます。

「深い呼吸をするだけで、こんなにも心身の調子が整うものなのか、と驚きました。しかし、呼吸を整えることのパワーを体感していたものの、ヨガが終わった後の日常生活では呼吸を意識できていないことに問題を感じたんです。ヨガの時間以外で、呼吸を整えたり、心身の調子を整えたりする方法はないのだろうかと考えるようになりました」

そんな問題意識が芽生えていたときに、「スクリーン無呼吸症候群」を知ります。スクリーン無呼吸症候群とは、スマホを操作しているときや、パソコンで仕事をしているとき、呼吸が浅くなったり、止まったりしてしまう症状のことです。ある調査によると、スクリーンを操作しているときに約80%の人が呼吸が浅くなるとも言われています。

「スクリーン無呼吸症候群は生産性を大きく低下させるばかりか、健康にも非常に悪影響なんです。スマートフォンでの読書が溜息を抑え、読解成績を下げるという研究結果もあります。スマホやパソコンが普及した現代において、スクリーン無呼吸症候群は世界規模の問題といえます。そんな状況をどうにかしたいと思ったんです」

「呼吸」に注目し、研究に没頭していった三好さん。研究者はあくまでも研究に専念して、実用化は他の人に任せるのが主流。ですが、三好さんは自分で実用化までやることを選択します。

「自分の研究をいつかプロダクトに落とし込みたいと思っていました。発明やイノベーションによって、人々の生活を変えたいという思いがあったんです」とシンコキュウ開発の思いを熱く語ります。

完成したシンコキュウ

こうして、三好さんは株式会社シンコキュウを立ち上げ、ついに卓上型呼吸デバイス「シンコキュウ」を完成させました。三好さんの研究成果が実り、シンコキュウは2023年11月に開催された国内最大級ハードウェアコンテストGUGEN2023にて大賞を受賞しています。

ここからは、シンコキュウがどのようなデバイスで、どのように活用できるのかを具体的に解説していきます。

シンコキュウは前述した「運動共感」という人間の性質を利用し、規則正しい動きと音楽でユーザーに深呼吸のリズムを提供し、集中力の持続をサポートします。やわらかいフォルムのシンコキュウがゆったりと上下に動くことで、「上に上がるときは吸う、下に下がるときは吐く」と、さりげなく人の深呼吸を誘うのです。

呼吸コーチング機能を使えば、吸う秒数と吐く秒数を動きによって教えてくれます。音楽は呼吸しやすいリズムで流れており、豊かな呼吸の感覚を得るサポートをしてくれます。手動で起動することもできますが、アプリを使ってリマインド設定をすることも可能です。「30分に1回起動し、5分間動く」など、呼吸の長さやインターバルをユーザーの好みで細かく設定できます。

また、リラックスしたいときは「リラックスモード」、集中したいときは「フォーカスモード」など、目的別に設定できるカスタマイズ機能も備わっています。リマインド設定やカスタマイズ機能を利用することで、集中力の妨げとなる「起動」の動作を省ける仕様になっています。

「シンコキュウは、習慣化の妨げとなる要因を最大限排除したデザインとなっています。初期設定をしてしまえば自動的に動作が開始・停止します。ユーザーに負担をかけることなく持続的に使っていただけるように工夫しました」

シンコキュウはオフィスでの仕事中や、学習塾での勉強中に、目の端に入るくらいの場所での使用を想定しています。また、深呼吸で高血圧を緩和できることから「高齢者向けの介護施設での健康管理にも貢献できるのでは」と三好さん。

ユーザーテストを行ったところ、シンコキュウを使うことで「集中力の維持による生産性向上」「ストレスの軽減」「深呼吸の習慣化」という3つの効果が確認されました。

「呼吸が大事だと認識している人は多いものの、改善する手段が限られているのが実情です。呼吸を改善し、生活を豊かにするツールとして利用していただければ幸いです」

シンコキュウは2024年7月に、ベータ版である「シンコキュウβ」の法人向けレンタルサービスをはじめました。

「レンタルサービスをはじめたばかりなので、今後はメーカーなどとコラボレーションをしながら、プロトタイプの改良を進めて製品版にしていきたいと考えています。まずは、レンタルでシンコキュウの効果を実感していただきたいですね」

シンコキュウは、東京のデザインシーンを世界に発信するイベント「DESIGNTIDE TOKYO(2024年11月27日より日本橋三井ホールにて開催)」にも出展する予定です。「ビジネスシーンの利用だけではなく、デザインに関心の高い個人消費者にもシンコキュウの魅力を伝えていきたい」と三好さんは力を込めます。

呼吸が浅くなりがちな現代人にとって、深呼吸を促すことで生産性の向上や健康維持の効果が期待できるシンコキュウ。興味があればイベントに参加してみてください。